2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)

統計調査

グローバル人材育成ニュース

海外事業・人事戦略やグローバル人材育成に

参考となる統計調査をご紹介

昨今、日本における外国人労働者数は年々増加しており、多くの業種で重要な戦力となっています。

実際に外国人人材を受入れたことで、企業の社内体制はどのように変化したのでしょうか。

本記事では、「特定技能」の在留資格を持つ外国人材を企業が受け入れた際に、社内体制がどのように変化したのかを調査した結果をご紹介します。

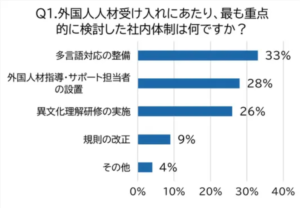

外国人人材の受入れにあたり、最も多くの企業が整備したのは「多言語対応の整備」(33%)でした。

加えて、「外国人材指導・サポート担当者の設置」(28%)や「異文化理解研修の実施」(26%)など、コミュニケーションの円滑化を重視する企業が多いことが明らかになっています。

実際、マニュアルや作業指示を日本語のみで伝えるのではなく、母国語での資料準備や、やさしい日本語を用いた研修の導入も広がっており、文化や言語の違いを前提とした体制づくりが進んでいます。

画像引用:exciteニュース

画像引用:exciteニュース

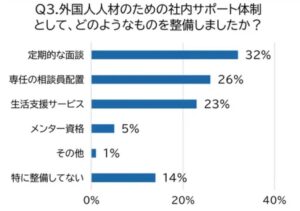

受入れ後のサポート体制としては、「定期的な面談」(32%)、「専任の相談員の配置」(26%)、「生活支援サービス」(23%)が上位に挙がりました。

外国人人材の不安を解消し、安心して働き続けてもらうためには、就労支援だけでなく生活支援も欠かせません。

また、「メンター資格を取得した社員によるサポート」を行う企業も見られ、相談しやすい体制を整えることで、外国人人材のストレス軽減や職場定着につなげている様子がうかがえます。

画像引用:exciteニュース

画像引用:exciteニュース

外国人人材を受け入れることにより、「異文化への理解が深まった」(32%)という回答が最も多く、ダイバーシティの促進や新しい価値観の浸透といったポジティブな変化が見られました。

一方で、「言語の壁」(29%)や「労務管理の複雑化」(26%)、「文化的衝突」(23%)といった課題も明らかになっています。

これらの課題に対しては、やさしい日本語研修や異文化理解研修といった事前の教育が有効とされており、社内研修の重要性が増しています。

さらに、「文化適応プログラム」や「居住支援」、「翻訳ツール」の導入などへの投資も進んでおり、受入れ後のケアが企業の競争力にもつながっていることが示唆されています。

外国人人材の受入れは単なる労働力の補完ではなく、企業文化や業務プロセス全体の見直しにつながる機会でもあります。

今後も制度整備や社内教育を通じて、外国人材と共に成長できる職場づくりが求められていくでしょう。

1年以上継続して特定技能外国人を雇用したことがある企業の担当者または個人、300名

2025年3月4日~2025年3月21日

インターネット

配信元:exciteニュース

公開日:2025/06/30

次の記事